Content-Warnung: In diesem Gespräch werden rassistische Äußerungen zitiert und rassistische Narrative beschrieben, um sie zu hinterfragen.

Gilda Sahebi hat ein Buch über Rassismus in Deutschland geschrieben. Nicht über Neonazis und einschlägige Parteien, sondern über Alltags-Rassismus.

Denn – und das beschreibt sie auch in diesem Live-Podcast – wir alle denken rassistisch. Mit Extremismus hat das aber nichts zu tun. Sondern mit erlernten Narrativen, mit gesellschaftlichen und politischen Strukturen.

Mit HateAid-Gründerin Anna-Lena von Hodenberg spricht die Journalistin über Liebe, Nachbarschaft und Verbundenheit, die von hartnäckigen, fremdenfeindlichen Erzählungen gefährdet wird, die unser Leben und unser Miteinander beherrschen.

Thema

Steuer & Recht | Politik | Gesellschaft

Angaben zur Referent:in

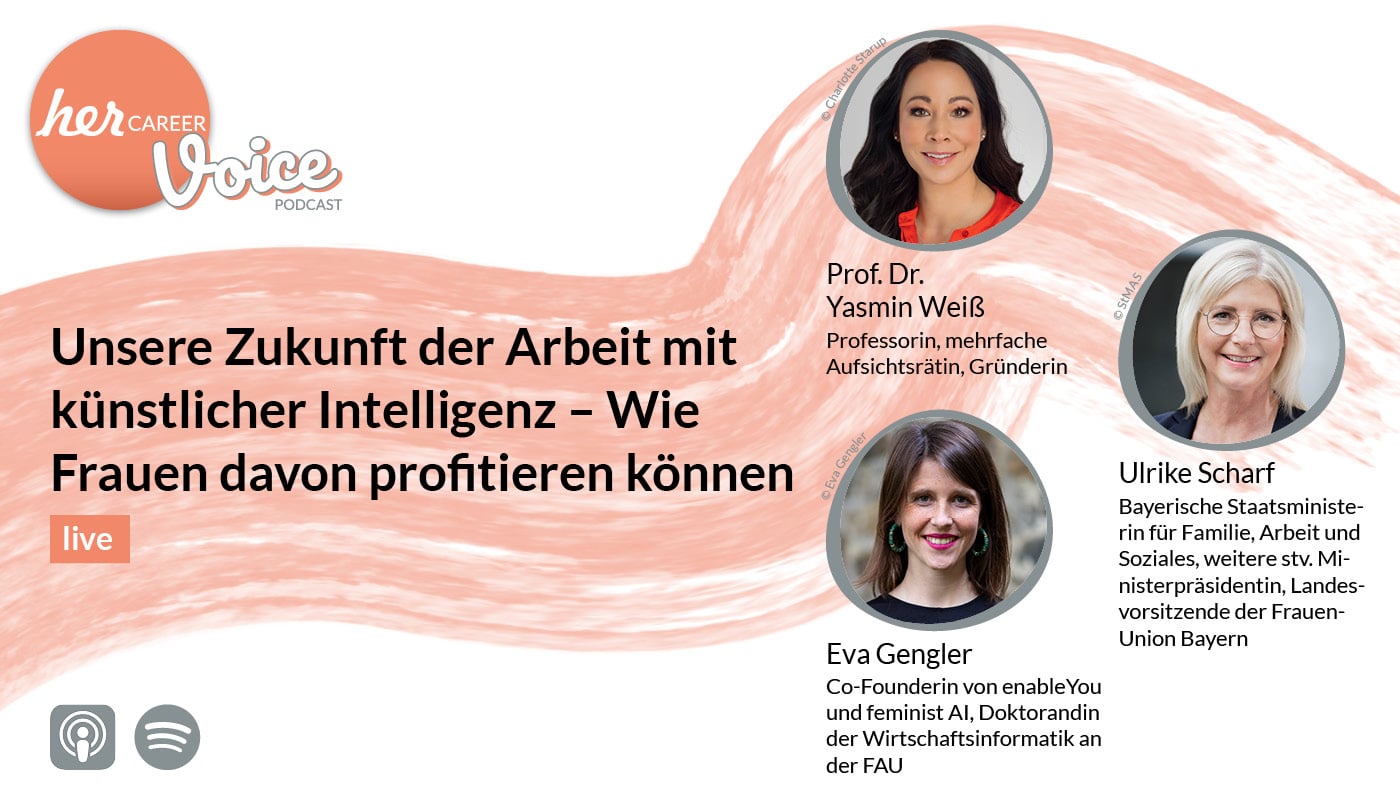

Gilda Sahebi ist ausgebildete Ärztin und studierte Politikwissenschaftlerin. Ihr journalistisches Volontariat absolvierte sie beim Bayerischen Rundfunk, als freie Journalistin arbeitet sie mit den Schwerpunkten Antisemitismus und Rassismus, Frauenrechte, Naher Osten und Wissenschaft. Sie ist Autorin für die »taz« und den »Spiegel« und arbeitet unter anderem für die ARD. Der »Focus« ernannte sie 2022 zu einer der »100 Frauen des Jahres«, das »Medium Magazin« zur Journalistin des Jahres in der Rubrik Politik. Ihre Bücher „»Unser Schwert ist Liebe« Die feministische Revolte im Iran“ und „Wie wir uns Rassismus beibringen. Eine Analyse deutscher Debatten“ erschienen 2023 und 2024 beim S. Fischer Verlag.

Angaben zur Moderator:in

Anna-Lena von Hodenberg ist gelernte Journalistin und arbeitete u.a. für RTL und den NDR. 2020 wurde sie mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet, 2021 von der Zeitschrift Capital zu den „Top 40 unter 40“ gekürt und zum „Ashoka Fellow“ berufen. Der Grund: HateAid.

2018 gründete Anna-Lena von Hodenberg gemeinsam mit Campact e. V., Fearless Democracy e. V. und einem gegen rechte Gewalt engagierten Volljuristen die HateAid gGmbH. Die von ihr geführte gemeinnützige Organisation setzt sich für Menschenrechte im digitalen Raum ein. Ihr Ziel: das Netz zu einem positiven Ort zu machen, in dem demokratische Werte für alle gelten.

HateAid unterstützte bisher mehr als 2.700 Betroffene von Hass im Netz mit z. B. emotional stabilisierender Erst-, Sicherheits-, und Kommunikationsberatung und Prozesskostenfinanzierung. HateAid ist Ansprechpartnerin in Policy- und Rechtsfragen zum Thema digitale Gewalt und arbeitet mit mehreren spezialisierten Kanzleien, Sonderstaatsanwaltschaften und diversen Bundes- und Landesbehörden sowie mit europäischen Entscheidungsträger*innen zusammen. Mittels Kampagnen, Petitionen und Aktionen macht sich HateAid stark für eine Gesellschaft, die in allen Facetten Demokratie lebt.

Der Beitrag wurde im Rahmen der herCAREER Expo 2024 aufgezeichnet und als Podcast aufbereitet.

[00:00:00] Gilda Sahebi: Wir wollen ja alle gut sein. Die Sache ist, jeder Mensch hat auch die gegenteiligen Seiten in sich: gemein, grausam, abwertend, egoistisch usw., weil das zusammengehört. Es macht uns vollkommen, dass wir Schatten und Licht haben. Das Problem kommt dann erst, wenn man es wegschiebt. Dann hat es Macht über uns.

[00:00:29] Kristina Appel: Willkommen beim HerCareer Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen? dann bist du hier genau richtig. Gilda Sahebi hat ein Buch über Rassismus in Deutschland geschrieben, nicht über Neonazis und einschlägige Parteien, sondern über Alltagsrassismus. Denn, und das beschreibt sie auch in diesem Live-Podcast: Wir alle denken rassistisch. Mit Extremismus hat das aber nichts zu tun, sondern vielmehr mit erlernten Narrativen und gesellschaftlichen und politischen Strukturen. Mit Hate-Aid-Gründerin Anna-Lena von Hodenberg spricht die Journalistin über Liebe, Nachbarschaft und Verbundenheit, die aber immer wieder von hartnäckigen, fremdenfeindlichen Erzählungen gefährdet wird, die unser Leben und unser Miteinander beherrschen. Content-Warnung: In diesem Gespräch werden rassistische Äußerungen zitiert und rassistische Narrative beschrieben, um sie zu hinterfragen.

[00:01:46] Anna-Lena von Hodenberg: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast-Meet-up. Mein Name ist Anna-Lena von Hodenberg. Ich bin Geschäftsführerin von HateAid, wir sind eine Menschenrechtsorganisation für Rechte im digitalen Raum. Ich möchte Ihnen heute Gilda Sahebi vorstellen, die ich schon ganz, ganz lange kenne. Gilda ist ausgebildete Ärztin. Sie studierte Politikwissenschaften. Sie ist Journalistin und sie ist auch Buchautorin. Und sie ist heute hier mit ihrem neuesten Buch, über das wir heute sprechen werden. Das heißt „Wie wir uns Rassismus beibringen“. Ich glaube, man kann von dir sagen, Gilda, dass du jemand bist oder eine derjenigen bist, die sich immer wieder mit klugen und differenzierten Analysen in die öffentliche Debatte einbringt. Deswegen hast du auch so viele Fans. Und wie wichtig das ist, dass wir Debatten führen, statt sie von uns zu weisen, dass wir Probleme klar benennen, statt sie zu verneinen. Auch und gerade dann, wenn es unangenehm wird und auch wenn es wehtut. Das zeigst du uns ja auch in deinem aktuellen Buch. Darin beschäftigst du dich mit rassistischen Denkmustern und Narrativen hier in Deutschland vor allen Dingen. Und du zeigst, wie diese bereits seit Jahrhunderten in unserem Sprachgebrauch, in unserem Denken existent sind und fort erzählt werden. Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist – als ich das Buch gesehen habe, dachte ich, Mensch, Gilda, wie kommst du dazu, ein Buch über Rassismus zu schreiben? Vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo, wenn ich in die Buchhandlung gehe, ein Haufen Bücher über Rassismus eigentlich sehe und es dann eine scharfe Debatte eigentlich gibt. Was hast du gedacht? Warum brauchte es dieses Buch, um noch mal diesen Blick zum Thema Rassismus?

[00:03:15] Gilda Sahebi: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr alle da seid. Also es kam eigentlich eher durch Beobachtungen dann, dass ich das gemerkt habe, weil meine ersten Beobachtungen waren, ich darf dieses Wort nicht benutzen. Also das war das, wo ich so dran kam. Sobald ich Rassismus sag, sind Menschen total getriggert. Ich glaube, das gibt es überall, aber in Deutschland ist es ganz besonders. Und ich habe mich dann gefragt warum? Also ich wollte immer verstehen, warum triggert das Menschen so. Ich glaube, das kennen wir aus unserem eigenen Leben, wenn wir wachsen wollen, wenn wir an uns arbeiten wollen, wenn uns verändern wollen, dann muss ich erst mal gucken, was sind meine bisherigen Erzählungen, mit denen ich über die ich lebe, die unbewussten. Was habe ich erlebt? Was sind meine Wunden? Warum habe ich sie? Wo kommen sie her? Was sind die Dinge, an die ich unbewusst glaube? Und das tut weh. Es ist ganz normal. Und ich weiß, viele mögen es immer nicht hören, aber es gibt ohne Schmerz kein Wachstum. Und wenn ich es ernsthaft will, an mir arbeiten will, dann ist das keine einfache Sache. Dann ist es der einzige Weg. Ich muss mir anschauen, wie bin ich heute da hingekommen, wo ich bin und was kann ich ändern? Und irgendwie nur im Januar zu sagen, ich mache jetzt drei Wochen Sport, das reicht nicht. Da fällt man ganz schnell in alte Muster wieder zurück. Und das war der Grund, warum ich gedacht habe, ich muss wirklich erst mal zurückgehen, mir die Erzählungen angucken und das, so weit ich kann. Und deswegen habe ich, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich zwei andere Bücher gelesen, von Maximilian Krah und von Martin Sellner, um zu gucken, welche Emotionen kommen bei mir bei dem Thema hoch. Ich möchte dieses Buch ohne Projektionen schreiben, ohne dass ich meine eigenen Gefühle da reinbringe, sondern einfach: Ich möchte die Dinge beschreiben, nur beschreiben und dann können Menschen, die das lesen, selber überlegen: Was mach ich damit, Was fühle ich dazu? Was heißt das für mich? Was ziehe ich daraus? Ich glaube, das Problem, das wir ganz oft haben, bei allen Themen und das machen Journalistin leider auch – nicht unbedingt alle sehr gut – ist, dass man auf die eine oder andere Weise und vielleicht auch subtil manipuliert wird. Also dass Begriffe benutzt werden, dass Dinge in Zeitungen stehen, gerne gesagt werden, die schon eine Wertung sind, ohne dass ich das vielleicht merke und dass mir eher gesagt wird: Du sollst das und das denken anstatt mal… Das ist das, was ich dir beschreibe und du kannst jetzt selber kucken, was du damit machst.

[00:05:33] Anna-Lena von Hodenberg: Für alle, die die beiden Herren nicht kennen: Maximilian Krah ist der EU-Spitzenkandidat der A*D war es zu diesem Zeitpunkt, d. Red., und Martin Sellner, der Chef der Identitären Bewegung in Österreich. Sehr mutig, dass du diese Bücher gelesen hast. Ich habe dieses diese Veranstaltung auf LinkedIn angekündigt und dann habe ich in den Kommentarspalten direkt die Erfahrung gemacht, ich war da einen Tag nicht auf LinkedIn gegangen. Plötzlich war da was los. Wenn es um das Thema Rassismus geht, dann wird auch direkt erbittert darum gestritten, was das eigentlich ist. Und es wird ganz massiv auch darüber gestritten, wer eigentlich davon betroffen ist und wer nicht davon betroffen sein kann. Und tatsächlich mit einer Verve und einem Schweiß wird sich da sozusagen gegenseitig angegangen und ich belehrt sozusagen. Und wir haben natürlich gedacht, dass Gilda das Buch geschrieben hat und wir jetzt darüber reden. Und anscheinend scheint es ja Redebedarf zu geben. Verrat du uns doch noch mal: Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir in diesem Gespräch heute über Rassismus sprechen?

[00:06:25] Gilda Sahebi: Also ich habe dem Buch tatsächlich nicht eine einzige Definition von Rassismus reingeschrieben. Erstens mal, weil es natürlich verschiedene gibt und genau aus dem Grund, ich habe nur versucht, Situationen zu beschreiben, politische Aussagen, mediale Debatten einfach zu beschreiben und die Erzählungen, die darunter liegen. So. Damit: Passt es oder nicht sozusagen. Und ich fand es bei LinkedIn, und ich kann es nur empfehlen, das nachzuschauen, weil es war einfach großartig, weil es war so eine Person, die selber Pädagogin ist und mit Rassismus arbeitet, so wie kann sie uns nur Rassismus vorwerfen? Das betrifft mich überhaupt nicht. das ist ja genau das Ding, dass genau das mache ich ja nicht. Und ich sage so: Gott und die hat halt nur projiziert und nur so, ich bin keine Rassistin und das ist okay. Ich habe nichts davon gesagt. Aber egal was dahinter steckt und warum ich versuche sozusagen einen anderen Ansatz zu machen, ist: Wir wollen ja alle gut sein, wir wollen alle, also alle Menschen wollen gut sein, lieb und großzügig und hilfsbereit und all das. Okay, verstehe ich auch. Die Sache ist, dass wir alle, alle, alle, alle, jeder Mensch hat auch die gegenteiligen Seiten in sich: gemein, grausam, abwertend, egoistisch usw., weil das zusammengehört. Es gehört zusammen. Es macht uns vollkommen, dass wir Schatten und Licht haben. Das ist auch gut so! Wir wissen genau, was wir tun müssen, um Menschen abzuwerten, um gemein zu sein, um egoistisch zu sein. Also ist es in uns drin und es sind keine schlechten Seiten, es sind einfach unsere Seiten und die gehören zu mir. Und das Problem kommt dann erst, wenn ich sage Nein, habe ich nicht. Nö, ich bin nur großzügig oder ich bin nur lieb und ich bin nur hilfsbereit. Herzlichen Glückwunsch! Aber das Problem ist, wenn man das wegschiebt, dann wird es richtig mächtig. Dann hat es Macht über uns und rassistische Denkmuster, das ist ja Abwerten, das ist alles das, das ist sozusagen in unseren Schatten drin, von jedem Menschen, aber auch in der Gesellschaft. Und das ist auch nicht außergewöhnlich oder, man ist auch nicht böse deswegen. Es Ist es einfach da, weil wir aufwachsen und es lernen, unbewusst. Wir nehmen es einfach auf. Und wenn aber in der Gesellschaft es so extrem negiert wird: Nein, gibt es nicht. Es gibt keinen Rassismus! Was fällt dir ein? Geh weg, geh zurück wo du herkommst! Jedes Mal wenn, dann wird das Problem groß. Dann kann man es nicht anschauen. Dann kann man nicht überlegen: Was machen wir damit? Was heißt das? Wie kann man das verändern? Wenn jemand rassistische Denkmuster hat, dann muss diese Person sich dazu entscheiden, die zu ändern. Es liegt nicht mir an zu sagen, das ist Rassismus und das ist schlecht, du musst das anders machen. Mich interessieren die Strukturen, die dazu führen und das versuche ich in dem Buch anzugehen, ohne Scham zu erzeugen, ohne zu sagen, Menschen sind schlecht, wenn sie dies und das und das denken. Und das ist zumindest meine Herangehensweise.

[00:09:11] Anna-Lena von Hodenberg: Dann lass uns auch direkt darüber sprechen, weil okay, sie ist uns die Definition schuldig geblieben, aber sie macht ja schon was auf. Sie sagt, sie spricht nicht über individuellen Rassismus, sondern sie spricht über strukturellen Rassismus. Es ist ja so, dass bei Rassismus ganz viele Leute, wenn wir jetzt so der öffentlichen Debatte, wenn ich gucke, mache ich die Zeitung auf, kucken, wann sprechen Menschen über Rassismus, wann spreche ich auch über Rassismus. Dann sprechen wir über Neonazis, wir sprechen über Rechtsextremismus. Vielleicht denkt ihr an George Floyd, wir denken an Hoyerswerda, an Halle, an Hanau. Du schreibst dagegen, aber in deinem Buch ja: Du kuckst dir gar nicht diese extremistischen Rassismen an, sondern du sagst, dass wir alle Rassismus in uns tragen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was der große Aufreger ist. Viele Menschen, die da widersprechen würden. Kannst du uns noch mal erklären, was du damit meinst?

[00:09:58] Gilda Sahebi: Ja, ich hatte so einen Zugang, schließlich hatte so ein Lunch&Learn, ein digitales Format mit Bundespolizisten. Ich habe über uns gesprochen und Rassismus in der Gesellschaft. Und ich hab mal das Wort Gesellschaft benutzt, so als Ganzes, sozusagen ohne das Individuum quasi. Und dann hat einer gesagt, also hat sich halt voll aufgeregt. Hören Sie doch auf, immer von der Gesellschaft zu reden und der Gesellschaft. Und ich arbeite an dem Bahnhof so und so und so und wenn ich jemanden anhalte, dann sehe ich keine Hautfarbe. So, das ist super, das schön. Erst mal ist es unmöglich. Das ist halt diese komplette Negation von Offensichtlichem. Also es ist unmöglich. Das ist ja auch immer so, die Antworten in den USA sind ja auch ganz schön anders als bei uns, I don’t see any color. Es unmöglich das zu sagen. Es kann sein, dass ich meine rassistischen Denkmuster bearbeitet habe, aber alleine zu sagen: Ich sehe das nicht! Ist halt so! Ja, es gibt auch ganz viel Studien die zeigen wie Kinder, also das ist das, was mich glaube ich auch so traurig gemacht hat bei der Recherche. Auch weil mir klar geworden ist, dass die nächsten Generationen halt damit aufwachsen, dass wir ihnen das weitergeben und weitergeben. Weil Kinder sind grundsätzlich die reinsten Wesen, die es gibt. Sie sind das, was wir ihnen geben.

[00:11:13] Anna-Lena von Hodenberg: Also du sagst, wir sozialisieren uns eigentlich von Kindheit an, mit rassistischen Denkmustern, rassistischen Erzählungen.

[00:11:21] Gilda Sahebi: Genau. Also unbewusst, das ist nichts, was irgendwie bewusst, also manchen Kindern schon, aber ich glaube, der Minderheit wird es bewusst mitgegeben. Es gibt so eine kleine Studie, die zitiere ich auch im Buch. Das sind Kinder im Vorschulalter, also vier, fünf Jahre alt und denen wird ein Video gezeigt. Und auf diesem Video sieht man drei Personen und eine Person ist den anderen zweien gegenüber. Und zu der ersten Person, also sie wendet sich erst der ersten Person zu, ist sie dann kalt. Sie hat eine kalte Stimme, einen kalten Gesichtsausdruck. Es fühlt sich sehr kalt an, sie begrüßt sie so sehr unwillig und gibt ihr dann so ein Geschenk. Okay. Zweite Person: warm. Eine warme Stimme. Sie freut sich, sie zu sehen. Sie geht, lehnt sich zu ihr hin und gibt ihr ein Geschenk. Und dann werden die Kinder gefragt, wen von diesen zwei Personen sie lieber mögen. Und 75 Prozent der Kinder mögen die Person lieber, die gut behandelt wurde. Das ist was Unbewusstes. Das heißt, wenn man so eine Situation hat schon morgens beim Bäcker. Und dann kommt eine Person mit einem Kopftuch oder wie auch immer rein. Es verändert sich was im Raum und Kinder spüren das ganz, ganz, ganz, ganz stark. Und sie lernen, dass etwas nicht stimmt. Die Schulbücher sind voll mit rassistischen Narrativen, wobei ich ehrlich gesagt, ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich versuche, in dem Buch zu argumentieren, warum es wichtig ist, Rassismus auszusprechen und zu benennen. Aber mir ist aufgefallen, dieses Land ist noch überhaupt nicht so weit. Absolut nicht. Und jetzt bin ich – ich habe wirklich nicht wirklich, weil ich über dieses Thema aber trotzdem sprechen möchte – Ich sage das Wort nicht mehr und wir wollen auch das Cover und zieht den Titel ändern, weil, erstens, man kommt nicht durch. Keine Chance. Ich bin sozusagen zehn Schritte zu weit in diesem Buch, weil man erstmal wirklich irgendwie anfangen muss, irgendwie überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Und deswegen sag ich jetzt immer: menschenfeindlich.

[00:13:12] Anna-Lena von Hodenberg: Also ich habe gestern Abend Rassismus gegoogelt. Ich habe viel das Wort Rassismus gelesen. Rassismusvorfall, Rassismusvorwürfe, rassistische Entgleisungen, Rassismusskandal. Also wir sprechen ja anscheinend darüber, aber eben nicht auf die Art und Weise, wie du eigentlich denken würdest, dass wir darüber sprechen sollten.

[00:13:33] Gilda Sahebi: Also Rassismus existiert in Deutschland bei den Extremisten, also bei diesen Hanau/Halle-Leuten und im Ausland. Also was Kamala Harris erfährt, das sagen Leute sogar hier, das ist rassistisch. Was hier passiert, ist nicht rassistisch. Und wir reden nicht drüber, weil es dann sofort heißt: Rassismuskeule, Rassismusvorwurf. Anstatt dass man denkt: Okay, es ist eine Situation, wir können die deskriptiv uns anschauen und dann gucken, was wir damit machen. Was steckt dahinter?

[00:14:03] Anna-Lena von Hodenberg: Aber es wird nicht gemacht. Aber Gilda, jetzt mal ketzerisch gesagt, jetzt hast du, sagst du ja in deinem Buch, wir haben alle Rassismus erlernt, also haben wir alle rassistisch Denkmuster. Aber wie würde man dann jetzt zum Beispiel mit so einer Person so umgehen, dass es auch was Konstruktives hat?

[00:14:20] Gilda Sahebi: Man braucht nur Fragen stellen bei Menschen, die dann zuhören, dann selber überlegen: Macht es Sinn, was er sagt? Stimmt es, was er sagt? Es geht nur darum, dass Menschen selber ins Denken kommen, dass gewisse Dinge hinterfragt werden. Ich habe ein Beispiel für etwas, was ich selber erlebt habe. Und zwar im Mai bin ich im Zug zurück nach von Frankfurt nach Berlin gefahren. Und dann habe ich gehört, wie der eine zum anderen sagt, er war im Oman, glaube ich, unterwegs oder so halt Naher Osten, und die sind da ja so rückständig. Und dann ich so, okay, entschuldigung, ich wollte nur fragen, was meinen Sie denn mit „rückständig“? Und da habe ich so gemerkt, dass es ihn getroffen hat. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe zwar versucht, nur zu fragen und keine Wertung reinzulegen, aber ich war getriggert. Das heißt, er hat es auch gespürt und dann hat er irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr. Und dann war’s aber auch vorbei und ich habe mich danach sehr, sehr unwohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich habe das nicht so gemacht, wie es hätte machen wollen. Und der Hintergrund dahinter ist, dass ich glaube, eines der schlimmsten Dinge, die man Menschen antun kann, ist, ihnen Scham zu geben. Deswegen finde ich den Ausspruch von Giesèle Pelicot, heißt sie glaube ich, in Frankreich, die Scham muss die Seiten wechseln. Genau das Ding. Weil indem Menschen anderen Menschen was antun, geben sie ihnen ihre Scham. Wir stellen uns vor, die haben so einen Riesenbrocken Scham und schicken ihn so auf die andere Person. Und deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig damit, Menschen Scham zu geben. Na jedenfalls habe ich dann so nach 20 Minuten so, ich so: Hey, es tut mir total leid. Ich beschäftige mich mit diesen Themen. Ich wollte wirklich wissen als Journalistin und ich war neugierig: Was meinen Sie damit? Und dann hat er noch mal gesagt, er hat auch gefragt: Was hätte ich denn stattdessen sagen sollen? Das ist gar nicht der Punkt. Also ich habe gar kein besseres Wort. Aber jedenfalls deswegen: wie geht man damit um? Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, wie wir damit umgehen. Ich verstehe, wenn man wütend ist. Ich versteh, wenn man Schmerz hat, wenn man traurig ist. Es ist alles total Ordnung, wenn man so was erfährt, das zu fühlen. Ich bin dann im Moment auch getriggert und ich denke auch, es triggert mich aber, weil es auch in mir ist und ich mich selber schäme für diese Denkmuster, die selber in mir sind, projiziere es dann auf die anderen. Also natürlich, wenn Politiker:innen irgendwie, Friedrich Merz, ja, alle drei Sekunden kann ich was über diesen Mann schreiben. Sexistisch-rassistische Scheiße, sorry, von morgens bis abends. Gerade bei Politikern, die stehen in der Öffentlichkeit, die müssen damit rechnen, dass sie kritisiert werden. Aber Menschen, Kolleg:innen, das mache ich einfach nicht. Nicht öffentlich. Ich versuche es zumindest. Weil ich nicht glaube, dass der Weg, jemanden anderen an den Pranger zu stellen – ihm Scham zu geben – ich glaube nicht, dass das der Weg ist und gleichzeitig ist das nur mein Weg. Also da hat jeder Mensch, glaube ich, einfach eine andere Art, damit umzugehen.

[00:16:59] Anna-Lena von Hodenberg: Also ich finde diesen Gedanken sehr schlüssig und einleuchtend zu sagen, dass wir eben rassistische Denkmuster lernen, das wir die in der Schule mitkriegen, in der Kita irgendwann. Wenn ich jetzt auch, ich meine, ich habe mich ja auch zum Teil beim Feminismus in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Wenn ich überlege, wie ich noch vor zehn Jahren gesprochen habe, zum Teil, oder wenn ich jetzt Bücher lese, die ich vor zehn Jahren gut fand, und dann sehe sich irgendwie die Rolle der Frau oder ich sehe eben Rassismen und denke, wie konnte dir das denn nicht aufgefallen sein, wie konntest du das denn…? Es gab natürlich diese Reflektion, wenn man sich eben mit diesem Thema beschäftigt. Es zeigt sich ja auch gleichzeitig, als ich das gelesen habe, dachte ich, hat es nicht auch die Gefahr, dass wenn wir sozusagen einerseits thematisieren Rassismus, aber hat es nicht auch die Gefahr, dass wir, wenn es nicht mehr dieses Skandalöse auch hat, wir es zu etwas Banalem machen? Oder lass mich das anders formulieren: Wenn wir alle Rassismus in uns tragen, weil wir den gelernt haben, ist das nicht auch eine gute Entschuldigung, zu sagen: Okay, sorry, na, das hab ich hier rassistisch gesagt, aber du, ich habe es nicht anders gelernt und das passiert mir jetzt eigentlich im Leben. Wo ist also dieser Grat, wo wir eben gucken müssen, dass das nicht in die andere Richtung geht?

[00:18:03] Gilda Sahebi: Es wird bestimmt Menschen geben, die das so machen. Also versuche ich, wenn man denkt, ich bin ehrlich, ich habe Egoismus in meinem Schatten. Nur weil wenn jemand schon so redet, wird er es so nicht machen. Aber wenn jemand sagt: Ich habe Egoismus im Schatten, dann kann ich egoistisch sein, dann hat diese Person was sehr falsch verstanden. So funktioniert es nicht. Also ich glaube, dass wir bisher, und weil halt in Deutschland mit der Geschichte, das ist auch der Grund, warum – ich mache ja die Geschichte seit 1870 rassistischer Denkmuster in Deutschland. Ich rede nicht einmal vom Dritten Reich, ich rede nicht einmal von den Nazis. Es kommt, weil du kannst die Geschichte rassistischen Denkens in Deutschland komplett ohne das Dritte Reich erzählen. Das ist nahtlos. Es ist halt immer weitergegangen 1945, weil das so extrem mit Scham belegt ist, weil die Geschichte ist ja in Deutschland 1945: Okay, cool, alles vorbei, abgeklärt, aufgeklärt, ja, wir haben ein Monument hingestellt. Das war’s. Ich glaube, banalisierender als heute kann es gar nicht werden. Also weil heute ist ja wirklich, also ich meine, du hast einen Politiker, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden wird, der ist offen rassistisch, der redet offen rassistisch. Viel offener geht es jetzt nicht. Also die A*D redet offen rassistisch. Viel banaler kann man eigentlich nicht mit dem Rassismus umgehen, wie wir das heute schon tun. Und ich glaube, der Weg, sich selber als Gesellschaft damit auseinandersetzen zu wollen, ist der einzige Weg. Und ich setze mich nur mit meinen Schattenseiten auseinander, wenn ich keine Angst vor ihnen habe. Ich muss die Angst davor ablegen. Ich glaube, anders geht es nicht.

[00:19:34] Anna-Lena von Hodenberg: Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was waren denn da deine Erkenntnisse, als du dir diese ganzen Debatten angeguckt hast? Zum Beispiel im Kaiserreich, wo es ja schon Rassismus gegen Polen gab, die Nachkriegsjahre während des Wirtschaftswunders. Was ist dir da aufgefallen?

[00:19:48] Gilda Sahebi: Also ich glaube zwei Sachen. Vor allem einmal, dass es exakt dasselbe war. Immer schon, immer wirklich wortgleich. Also die Slawen, vieles wurde damals gesagt. Max Weber, den ich in meinem Politikstudium rauf und runter gelernt habe, von dem ich nicht einmal gehört habe, was für ein Arschloch er war, hat damals schon gesagt, man muss die Ostgrenzen schließen, damit keine Polen mehr ins Land kommen und so weiter und so fort. Und es waren wirklich exakt dieselben Debatten. Das war wortgleich 1880, 1900 und 1910. Also die sogenannten „Rheinland-Bastarde“, das waren koloniale Truppen aus Frankreich, Belgien, die am Rhein nach dem ersten Weltkrieg waren und es waren halt auch Schwarze Männer dabei und da war eins zu eins wirklich: Die vergewaltigen unsere Frauen, die sind irgendwie triebhaft. Dann die italienischen Gastarbeiter, das waren die Messermänner, weil sie Messer mit sich getragen haben, weil sie auch vom Land kamen. Das war meine erster Erkenntnis, dass wir einfach eins zu eins weitermachen. Und die zweite ist, das ist jetzt nicht schön, aber: Es wird sich nie ändern. Ich sehe keinen Weg raus, weil das so tief sitzt, weil keine Generation nach der nächsten was dazulernt und ich weiß nicht… Und wenn man sich jetzt wieder die Debatten anguckt, jetzt geht es ja eh wieder in die andere Richtung, die wieder so extremistisch gerade sind. Ich weiß nicht, wie das aus dieser Gesellschaft jemals heraus sich ändern wird. Und das Problem damit ist dann natürlich, dass autoritäre Kräfte genau damit arbeiten. Und das heißt, wenn man sexistische, rassistische Strukturen sich nicht anschaut, dann kann es nur in die falsche Richtung gehen. Das ist ja genau das, was passiert.

[00:21:19] Anna-Lena von Hodenberg: Du sagst ja auch, dass eben nicht nur diese Form der Rassismen, sondern eben auch die Konzepte, auf denen diese Rassismen fußen, im Prinzip die gleichen sind: Volk, Blut, „Passdeutsche“. Solche Sachen, habe ich bei dir gelesen.

[00:21:32] Gilda Sahebi: Ich meine, das ist echt krass. Muss man sich mal so wirklich vor Augen führen, was gerade passiert. 1871 war ja zum Ersten Mal Deutschland als Nationalstaat und was damals dann das Problem wurde für so Nationalradikale war: Mit einem Staat kann sich jeder identifizieren. Also jeder kann sagen, ich gehöre jetzt durch die Staatsbürgerschaft zu dem und dem Staat. Und dann haben wir halt heftigste Lobbyarbeit, angefangen vom Deutschen Reich, damals gegenüber dem Reichstag, in der Politik, in den Medien, dass das Volk über der Nation stehen muss, also das Volk über dem Staat. Und die haben sich durchgesetzt. Sie haben es geschafft. Und das gipfelte dann im Staatsbürgerschaftsrecht 1913, wo festgelegt wurde, deutsch ist nur, wer deutsches Blut hat. Das galt in exakt dieser Form fast 100 Jahre lang, bis zum Jahr 2000. Und das hat dieses Land extrem geprägt. Und das führt dazu, dass wir heute alle paar Wochen eine Diskussion führen: Wer ist jetzt echt deutsch und wer nicht? Und was grad wirklich krass ist, ist, dass in Ministerien der Bundesländer in den Innenministerien gerade geprüft wird, dass man Doppelstaatlern den deutschen Pass bei bestimmten Straftaten aberkennt. Weil CDU und CSU das vorgeben, das haben wir hier in den Koalitionsverträgen drin, in Hessen zum Beispiel. Das bedeutet, dass Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft – ich unter anderem und viele andere – niemals, niemals echt deutsch sein werden. Warum? Weil sie kein deutsches Blut haben. Das heißt: Eine Straftat und das war’s. Und das passiert gerade in diesem Land. Und es gibt kaum Berichterstattung darüber. Aufschrei sowieso nicht. Auch nicht von Parteien und von sogenannten linken Parteien. Alle machen diese Scheiße mit. Und das passiert gerade. Und das ist für mich ein Grund, dass ich sage, meine Zukunft gehört nicht in dieses Land. Auf gar keinen Fall, weil das nicht dazu geführt hat, dass sich alle mit Händen und Füßen dagegen wehren. Das passiert nämlich gar nicht. Es wird überhaupt nicht beachtet. Und es bedeutet, dass diese Aufteilung zwischen „echt deutsch“ und „nicht echt deutsch“ gerade legalisiert wird. Und das ist eine rechtsextremistische, menschenfeindliche Aufteilung. Und die ist dann nicht mehr in A*D-Kreisen, sondern die ist in der demokratischen Gesellschaft verankert und das passiert gerade. Und es wird kommen, sobald die CDU/CSU regieren im Bund. Die werden das machen, mit den Stimmen der A*D. Das fängt an bei Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft wie mir unter anderem und vielen anderen oder meine Familie. Das heißt, du begehst eine Straftat und das war’s. Du gehörst nicht mehr in dieses Land, weil du nicht deutsches Blut hast.

[00:24:12] Anna-Lena von Hodenberg: Dieser Fortbestand von diesen Narrativen, von auch der gleichen Sprache, die wir immer wieder benutzen, um jetzt auch irgendwie Rassismen auszudrücken, da gab es eine Stelle in deinem Buch, die fand ich total eindrücklich und da habe ich ein Zitat mitgebracht. Triggerwarnung jetzt. Es wird jetzt ein bisschen rassistisch, aber wir sprechen halt auch über dieses Thema. Und zwar gab es da so ein Gebet, und das will ich einfach mal vorlesen. Ich kürze es auch, es heißt „Herrgott im Himmel, sieht unsere Not. Wir Bauern haben kein Fett und kein Brot. Flüchtlinge fressen sich dick und fett und stehlen uns unser letztes Bett. Wir verhungern und leiden große Pein. Herrgott, schickt das Gesindel heim! Sie haben keinen Glauben und keinen Namen. Die dreimal Verfluchten, in Ewigkeit, amen.“ Und als ich das gelesen habe, dachte ich: Das ist ja aktueller denn je. Also, das könnte genauso in Debatten über Geflüchtete jetzt auftauchen. Und dieses Framing, wir sind überlastet, die Geflüchteten, die nehmen uns die Wohnungen weg, die bereichern sich an den Sozialleistungen, wie Herr Merz gesagt hat. Und die gehören eben kulturell nicht zu uns. Die haben keinen Glauben. Aber dieses Gedicht, das ist nicht von heute, das ist von 1947 aus Schwaben, und es richtet sich gegen alle aus dem ehemaligen Deutschen Reich Geflüchteten, aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Pommern. Also – was auch immer du als deutsch definierst, deswegen komme ich da jetzt auch drauf, also gegen weiße Menschen, die deutsch sprachen, die einen deutschen Pass hatten, die gerade noch gemeinsam in einem Reich waren, das eigentlich diese ganze Welt erobern wollte, und zum Volkskörper gehörten. Jetzt plötzlich war das das Gesindel, das eben raus sollte, die Deutsch sprachen, aus denen hier plötzlich eine mindere, kulturell verschiedene Rasse auch gemacht wurde. Also man kann das ja in diesem Gedicht praktisch sehen. Was sagt das eigentlich über die Beliebigkeit von Rassismus?

[00:26:02] Gilda Sahebi: Also Rassismus, das steckt ja nicht in uns, sondern es ist das, was mich so bitter traurig macht, es ist ein Herrschaftsinstrument, es ist konstruiert, es ist komplett konstruiert, es ist nicht real, es wird und es kommt von oben. Man muss sich das wirklich klarmachen, es kommt von oben. Das sind politische Strukturen, die so bewusst gemacht werden.

[00:26:23] Anna-Lena von Hodenberg: Das klingt alles sehr negativ. Dieses Buch ist nicht nur negativ. Also ich habe das alles gelesen und sehr viel gelernt, es hat auch wehgetan, mich selber in Frage zu stellen. Ich habe viel über mich gelernt. Ich habe viel über die Erzählungen meiner Kindheit, meines Lebens gelernt. Ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir uns das zutrauen, das zu machen. Aber du sagst ja auch, es gibt ja Möglichkeiten, das zeigst du ja auch in deinem Buch auf, auch wenn du gerade so pessimistisch warst, bist du das nicht in deinem Buch. Du schreibst, dass wir auch etwas tun können als Mehrheitsgesellschaft, um den Rassismus wieder loszuwerden. Ich glaube, ohne das zu sagen und uns allen die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken und zu handeln, werden wir dich heute nicht entlassen. Du sagst ja: Was müsste eigentlich die Mehrheitsgesellschaft tun?

[00:27:07] Gilda Sahebi: Also erst mal müsste die Mehrheitsgesellschaft entscheiden, dass sie, dass wir wirklich ein Einwanderungsland sein wollen. Aber das sind wir nicht. Deutschland ist kein Einwanderungsland. Faktisch ist es das, aber absolut nicht ideell. Ist es nicht. Noch nie gewesen, ist es immer noch nicht. Das heißt diese Entscheidung, also nicht „wir schaffen das“, sondern „wir wollen das“. Das muss erst mal passieren. Und dann – und das ist was Positives vielleicht, damit kann ich vielleicht enden. Ich war am Montagabend bei einer der schönsten Veranstaltungen meines ganzen Lebens in Berlin. Das heißt „Festival of Resilience“. Seit 2020 wird das gemacht von Überlebenden von Halle. Und die haben es geschafft, einen Raum herzustellen, wo so viel Liebe herrschte. Wir haben alle geweint vor Liebe, vor Dankbarkeit. Die haben mit Musik, mit Reden, dann haben sie ein Audio abgespielt, wo von den verschiedensten Initiativen von rechtsextremen Attentaten seit mehr als 40 Jahren Menschen, Überlebende, Angehörige ihr Audio eingesprochen haben und gesagt haben, dass sie mit allen anderen, die dasselbe erlebt haben, sich verbunden fühlen und füreinander da sind. Gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. An der Stelle haben wirklich alle geweint, weil ich kenn auch viele von den Menschen. Weil das ist real, diese Verbindungen, das ist real. Ich habe einen sehr wichtigen Satz in meinem Leben, wie ich auch mit Hassrede ganz easy dann umgehe: What is not love, is not real. All dieser Quatsch: echte Deutsche, nicht echte Deutsche. Die nehmen uns die Zahnarzttermine weg! Das ist alles nicht real. Das ist alles konstruiert. Verbindungen, Liebe, Verbundenheit – das ist real. Und ich weiß, dass die meisten Menschen in Deutschland das auch leben. Wenn irgendwie meine Nachbarin kommt und einen Packen Mehl will, dann frag ich sie ja nicht wieso eigentlich? Sondern ich bin natürlich da. Ich werde ihr helfen. Und das ist die Realität. Das Problem ist natürlich, wenn von der Politik immer wieder Gift kommt, und das ist so, und ich meine die Politik als politisches System. Ich meine nicht einzelne Menschen in der Politik. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann wird es ständig zerstört.

[00:29:20] Anna-Lena von Hodenberg: Aber du sagst ja in deinem Buch, es geht ja darum, wie wir mit diesem Gift umgehen. Du sagst ja, dass die Mehrheitsgesellschaft – das ist ja, was wir unseren progressiven Kreisen oft sagen: Wir müssen eben allies Verbündete, d. Red. sein und wir müssen eben Menschen irgendwie zur Seite stehen. Und du sagst ja, wir brauchen gar keine allies. Die Mehrheitsgesellschaft muss nicht ally sein, sondern sie muss eben Rassismus als ihr eigenes Problem betrachten. Was meinst du damit? Was, wenn das Gift aus der Politik kommt? Was muss die Mehrheitsgesellschaft dann eigentlich machen?

[00:29:44] Gilda Sahebi: Ich meine, da geht man natürlich auf die individuellen Ebenen wieder zurück. Letztendlich muss die Gesellschaft verstehen: Ich bin die Welle und ich bin der Ozean. Es gehört zusammen. Wenn deswegen wirklich dieses „he for she“ und dieses ally-Ding, das regt mich wirklich so dermaßen auf. So, wenn Männer für Frauen sich einsetzen, Alter, setz dich für deine eigene Gesellschaft ein. Du brauchst dich nicht für mich einsetzen. Ich setze mich selber für mich ein. Und das sehe ich auch als eingewanderter Mensch in diesem Land. Ich brauche keine Hilfe. Ich möchte, dass Menschen verstehen, dass wir als Gesellschaft wie ein Netz sind. Und wenn unsere Maschen eng aneinander sind, dann kann uns niemand etwas, keine Weidel, kein Chrupalla, wie sie alle heißen. Das ist resilient, da reißt nichts und da geht nichts durch. Wenn wir weit auseinander sind, wenn die Maschen weit sind, ja, wenn die Flüchtlinge angegriffen werden, ist mir egal, oder wenn die nicht-echten Deutschen angegriffen werden, das ist mir egal, dann reißt es. Das heißt, es geht darum, und das haben wir Anfang des Jahres in den Demos gesehen, das ist der Punkt und das ist da. Und diese Menschen haben das verstanden. Und mir war klar, das wird verloren gehen, weil die politische Kultur in Deutschland ist nicht so, die haben keine Einheitserziehung. Wir haben das, wir spüren das. Und das müssen wir im Prinzip größer machen.

[00:30:57] Anna-Lena von Hodenberg: Das heißt, wir brauchen als Mehrheitsgesellschaft eine Einheitserzählung, wo wir sagen, in was für einem Land wollen wir eigentlich leben? Und wenn wir sagen, wir wollen in dem Land leben, wo wir uns ja mit Rassismus beschäftigen, aber auf eine konstruktive Art und Weise, indem wir reflektieren und versuchen, ihn deswegen auch besprechbar zu machen und abzubauen, dann muss es auch immer unser Problem sein, wenn Leute hier Rassismus erfahren, weil es dann eben unsere Gesellschaft verändert, in der wir leben und wir einfach nicht in einer Gesellschaft leben wollen, die rassistisch ist. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass Rassismus erlernt ist und das geht schon früh los in den Schulen, in den Sportverein, in den Familien. Was rätst du Kindern, die Angst vor Rassismus haben und was können sie dagegen tun?

[00:31:36] Gilda Sahebi: Ha, also mit Kindern arbeite ich am liebsten wirklich. Ich liebe das einfach. Ich hätte sie jetzt gerne hier. Ich würde jetzt erst mal fragen: Was für eine Angst hast du? Also, würde ich sagen. Das hat ja die Jugendstudie auch gezeigt, dass die Angst vor Rassismus größer ist als die Angst vor Zuwanderung übrigens bei jungen Menschen. Also erst mal würde ich sagen, es ist nicht schlimm, Angst zu haben. Es ist ein Gefühl, das wir haben, das einfach dazugehört. Das ist auch in Ordnung. Es geht darum, was mache ich mit der Angst? Verstecke ich mich oder zeige ich sie? Ich rede darüber. Ich rede. Ich will eigentlich nur sagen, und das passt eh als Letztes, Deutschland ist, was emotionale Bildung angeht, extrem rückständig, um das Wort zu benutzen, gerade bei Kindern. Ich würde einfach sagen: Rede über deine Gefühle, rede darüber und dann kann man gucken, was man damit macht. Ich glaube, wenn wir das allein schon machen würden, dann wären wir schon so viel weiter. Wenn wir in den Schulen jeden Tag eine Stunde emotionale Bildung hätten, wo Kinder lernen, dass es keine schlechten, keine guten Gefühle gibt, dass ihre Gefühle wertvoll sind, dass wir sie halten, dass wir sie schätzen. Da würde sich, glaube ich, schon sehr viel erledigen. Und deswegen will ich einfach nur sagen: Sprich darüber, mit deinen Freundinnen, in der Schule, im Kindergarten und dann guck, was damit passiert.

[00:32:45] Anna-Lena von Hodenberg: Vielen Dank.

[00:32:45] Gilda Sahebi: Danke dir, Anna-Lena. Für alles.